Selbstkontrolleinrichtung :

Halbzeit-Bilanz des Werberats: Oft Zerknirschung, aber auch fünf Rügen

Die einen stoßen sich an zu vielen "Bio-Deutschen" in der Werbung, die anderen an zu wenig. Beides beanstandete der Werberat nicht. Fünf Rügen sprach er im ersten Halbjahr 2019 aus.

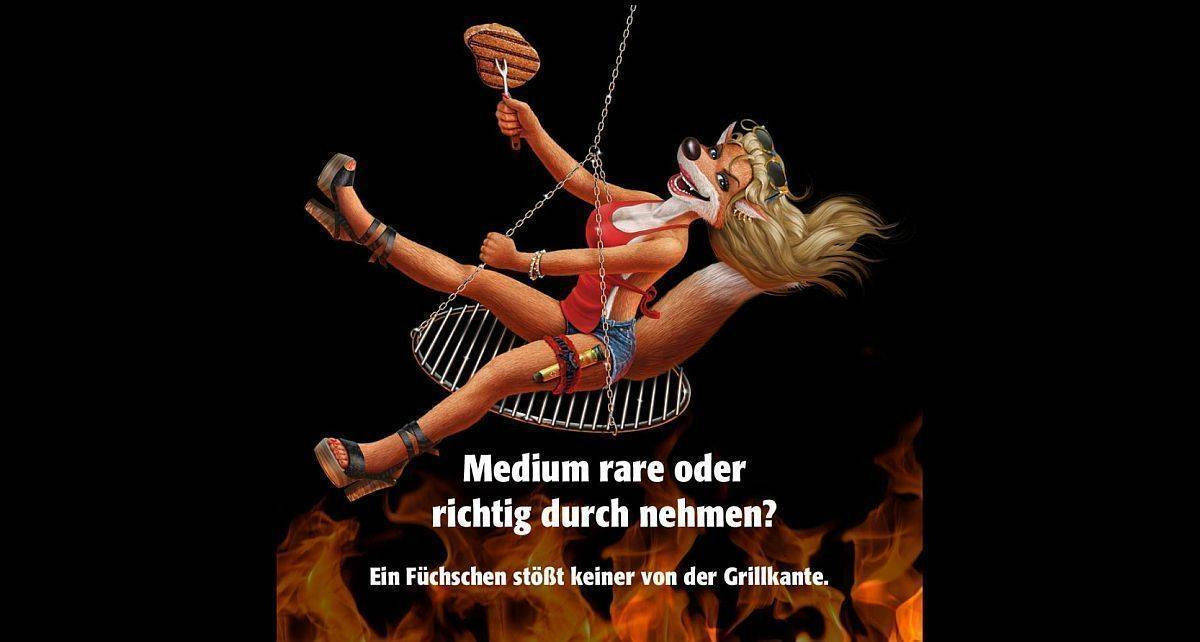

Foto: Füchschen

Etwa die Hälfte der vom Werberat untersuchten Fälle aus den ersten sechs Monaten dieses Jahres hielten einer genaueren Prüfung nicht stand. Wenn es doch etwas an den Werbemaßnahmen zu bemängeln gab, zeigten sich die meisten kooperationsbereit, nur fünf Unternehmen ließen es auf eine öffentliche Rüge angekommen. Die Selbstkontrolleinrichtung der Werbewirtschaft veröffentlichte jetzt die Zahlen für das erste Halbjahr 2019.

Von insgesamt 357 geprüften Werbemaßnahmen waren 171 nicht zu beanstanden, in 119 Fällen leitete das Gremium an zuständige Stellen weiter oder forderte die Beschwerdeführer wegen fehlender Zuständigkeit des Werberats auf, ihre Rechte selber wahrzunehmen. Bei den verbleibenden 67 Fällen erklärten sich 93 Prozent der Unternehmen freiwillig bereit, die vom Werberat beanstandete Werbung einzustellen oder zu ändern (56 Stopps, sechs Änderungen).

Lust an der Empörung

Was der Werberat allerdings auch zu spüren bekommt, sind die Empörungswellen, die einzelne Werbekampagnen auslösen. Insgesamt erreichten den Werberat 1.524 Beschwerden in den ersten sechs Monaten dieses Jahres. Der deutliche Anstieg gegenüber dem Vorjahr (642) liegt an drei Werbemaßnahmen, auf die mehr als die Hälfte aller Beschwerden entfielen und die das Gremium im Lauf des Verfahrens auch beanstandet hatte. Allein zu dem öffentlich gerügten Spot einer Einzelhandelskette gingen über 750 Proteste ein. Dabei handelt es sich um den Edeka-Spot zum Muttertag, dessen Geschlechterklischees auf Widerstand stießen. Die Düsseldorfer Brauerei Füchschen griff auch ziemlich daneben und erhielt ebenfalls einen Rüffel, zog die Motive aber freiwillig zurück. 119 Fälle (‑26 Prozent gegenüber 2018) fielen nicht in die Zuständigkeit des Gremiums, weil sich die Beschwerden beispielsweise gegen mögliche Rechtsverstöße richteten oder weil es sich nicht um Wirtschaftswerbung handelte.

"Wir freuen uns sehr, dass die Unternehmen mit dem Werberat zusammenarbeiten und ihre Werbung vom Markt nehmen, wenn das Gremium sie wegen eines Verstoßes gegen den Werbekodex beanstandet hat. Das geschieht, obwohl es sich um rechtlich zulässige Werbung handelt", fasst Julia Busse, Geschäftsführerin des Deutschen Werberats, die Halbjahresbilanz 2019 zusammen.

Überholte Rollenbilder

Wie in den vergangenen Jahren bildete der Beschwerdegrund Geschlechterdiskriminierende Werbung (sexistische Werbung, Frauen- und/oder Männerdiskriminierung) den Schwerpunkt der Proteste aus der Bevölkerung mit insgesamt 120 Fällen (2018: 137). Die Beanstandungsquote lag bei knapp einem Drittel. In fast allen dieser Fälle, in denen die Werbung gegen die Verhaltensregeln gegen Herabwürdigung und Diskriminierung von Personen verstieß, konnte die Selbstkontrolleinrichtung die Unternehmen zum Umdenken bewegen.

Innerhalb der Rubrik Geschlechterdiskriminierende Werbung entfielen 94 Fälle auf die Kategorie sexistische/herabwürdigende Werbung, in vier Fällen wurde Männerdiskriminierung geltend gemacht und in 22 Fällen Frauendiskriminierung. Zu dieser Fallgruppe zählen auch stereotype Darstellungen, die der Werberat dann als diskriminierend einstuft, wenn zugleich impliziert wird, ein Geschlecht sei weniger wert oder zu bestimmten Tätigkeiten nicht in der Lage. So änderte nach Intervention des Werberats ein Hersteller von Schulranzen sein Werbemotiv mit "Wissbegierigen Jungen" auf der einen und "Junge Damen", denen es nach dem Werbetext nur um Äußerlichkeiten ging, auf der anderen Seite. In der geänderten Werbung werden Jungen und Mädchen gleichermaßen angesprochen.

Zugenommen haben Beschwerden in der Rubrik Ethik und Moral, in der ein breites Spektrum an Beschwerdeinhalten zusammengefasst ist (39 Fälle gegenüber 31 in 2018), sowie Fälle mit dem Vorwurf der Diskriminierung von Personengruppen' (21 gegenüber 15 im Vorjahreszeitraum). Ähnlich wie bei dem Beschwerdegrund Geschlechterdiskriminierende Werbung spiegeln sich auch hier die teils sehr unterschiedlichen Ansichten in der Bevölkerung zu gesellschaftspolitischen Diskussionen wider: So wurde die Werbung einer Partnervermittlung kritisiert, weil sie Menschen ohne sichtbaren Migrationshintergrund zeigte. Aus Sicht der Beschwerdeführer sei dies diskriminierend, weil damit die Botschaft transportiert werde, nur Menschen ohne Migrationshintergrund würden den optischen Idealen einer Partnersuche entsprechen. Es gab aber auch Beschwerden gegen die Werbung eines Transportunternehmens (sprich: der Deutschen Bahn), das in seiner Werbung Darsteller unterschiedlicher Hautfarbe einsetzte. Hier würde die deutsche Gesellschaft nicht richtig abgebildet, monierten die Kritiker. Der Deutsche Werberat wies in beiden Fällen die Beschwerden als unbegründet zurück.

Beschwerdefälle zu potentiell angsteinflößender oder in unpassender Art an Kinder und Jugendliche adressierter Werbung (zusammengefasst unter Entwicklungsbeeinträchtigung Kinder und Jugendliche) blieben konstant (11 Fälle). Andere Beschwerdegründe lagen im einstelligen Bereich.

Internet beliebter Schauplatz

Erneut angestiegen ist die Kritik aus der Bevölkerung an Inhalten von Internet-Werbung. In der ersten Hälfte des laufenden Jahres entschied der Deutsche Werberat über 66 Fälle gegenüber 47 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum (+40 Prozent). Die Beschwerdefälle verteilen sich auf verschiedene Formen der Digitalwerbung wie eigene Internetseiten von Unternehmen, Firmenkanäle in Sozialen Netzwerken, Display- und Videowerbung in fremden Online-Diensten sowie Mobile-Werbung. Die Beanstandungsquote lag im Bereich der Online-Werbung mit 33 Prozent etwas über dem Durchschnitt über alle Werbemittel hinweg (28 Prozent).

Positiv: Bis auf ein Unternehmen, das öffentlich gerügt werden musste, waren alle bereit, die vom Werberat beanstandete Werbung schnell offline zu nehmen. In der nach Werbemitteln aufgeschlüsselten Statistik folgten Beschwerdefälle über Plakatwerbung (40) sowie Fernseh-Spots und Anzeigen (je 33). Erneut rückläufig waren Beschwerden über Fahrzeugwerbung (13). Werbemittel wie Werbebriefe (12), Radio-Spots (6) oder Kinowerbung (2) sind nach wie vor nur vereinzelt von Kritik betroffen.